TOP > 症例紹介

鳥のメガバクテリア症 2025.05.16

【病態】

メガバクテリアとは、正式にはMacrorhabdus ornithogasterという菌で、鳥類の主に胃(筋胃と腺胃の接合部)に感染する酵母様真菌です。かつては細菌と誤解されていたため、「メガバクテリア」と呼ばれるようになりましたが、現在では真菌に分類されています。

この菌が鳥の胃に感染すると、消化機能が低下し、食べても体重が減少する、吐き戻す、便が未消化のまま排泄される、食欲不振といった症状が見られるようになります。特にセキセイインコやオカメインコ、文鳥などの小型の鳥類に多く発症が確認されており、慢性的に消耗していくケースが多いため、注意が必要です。ある報告では国内のセキセイインコの25%、オカメインコの10%にメガバクテリアの感染があるといわれています。

【診断】

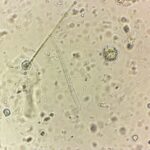

メガバクテリアの診断は、糞便検査やそのう液検査によって行います。顕微鏡下で細長い棒状の菌体が確認されれば、メガバクテリア感染の可能性が高くなります。菌は不規則に排泄されることがあるため、複数回の検査が必要となる場合もあります。

また、症状の経過や体重減少、便の状態などを総合的に判断して、感染が疑われる場合には、確定診断がつかなくても治療を試みるケースもあります。より詳細な菌の同定にはPCR検査を行うこともありますが、一般的な動物病院では糞便の直接検査が主な診断手段です。

【治療】

治療には抗真菌薬が用いられます。主にアムホテリシンBという薬剤を経口で投与する方法が一般的です。アムホテリシンBは真菌に対して強い効果を示しますが、胃の中での薬剤分布を安定させるため、6-8週間の投薬を継続する必要があります。

また、体力が落ちている鳥に対しては、栄養補助や保温管理、水分補給などの全身的なサポートも重要です。消化器症状が重い場合には、補助給餌が必要になることもあります。多くの場合、完治には数週間から数ヶ月の根気強い治療が必要です。

【予後】

メガバクテリア感染症は、早期に発見して適切な治療を行えば、十分に回復が期待できる病気です。しかし、診断が遅れたり、慢性化して体力が著しく低下している場合には、命に関わることもあります。また、再感染や再発のリスクもあるため、治療後も定期的な健康チェックや再検査が推奨されます。

感染源ははっきりしないこともありますが、多頭飼育の場合は他の鳥に感染を広げないよう、衛生管理を徹底し、感染鳥を隔離することが望ましいです。日常の観察で「よく食べているのに痩せてきた」「便がベチャベチャしている」「元気がない」などの症状が見られた場合は、早めに動物病院を受診することが大切です。